作者:天 倫 作品日期:1996年7月15日

六月廿六日,我參與了悼念「鄧以明總主教」,逝世一週年的追思彌撒,很可惜我無法專心參與禮儀。正當神父在宣讀一封「不能寄出的信」的時候,我心裡所想著的,卻是前塵舊事。

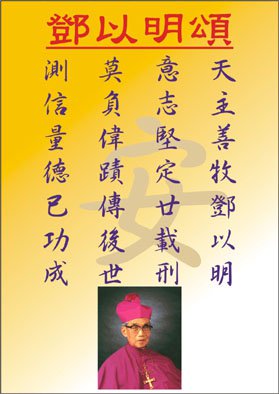

回想當年,我就讀小學六年級,剛成為了一位輔祭。我領堅振的大日子終於到了!每年的堂區主保慶日,必會邀請胡振中主教前來施放堅振。不過這一年很特別,我的偶像沒有出現。堂區請來了身材矮小的「鄧以明總主教」。當天我因為要領受聖事,未能以輔祭的身份,與他一起祭獻天主。當神父領他進來時,我便被他這富可愛慈祥的面容,深深吸引著了!

當年他七十多歲,還未需要拐杖輔助行走,但這時的他,已經很有魅力!很有司祭的氣質!他實在是我心中的善牧!一位為教會受了二十年牢獄之苦的大英雄!

這樣地,我藉著他的手,領受了聖神七恩,成為了一個真正的基督徒!一位充滿上智、明達、聰敏、超見、剛毅、孝愛和敬畏之心的輔祭!從此脫胎換骨!他實在是我的大恩人!

時光飛逝,八十年代的後期,我成為了教區輔祭聯會的會長,我開始四出探訪,嘗試去了解,輔祭職務與教會之間的關係,認識了許多不同修會的神父,當然亦多了幾位父親!但我仍未有機會服侍這位,我最尊敬的大司祭。

直到這一天,我們慶祝「胡振中主教」晉升樞機,回港後的第一台大彌撒,我的機會終於來了!禮成後,我扶著他前往明愛中心的禮堂參加盛宴,我終於可以問候他說:「主教,您老人家身體好嗎?」,我真的感到非常興奮!我第一次跟他講話!他答說:「唔!好!」,然後,他竟然反問我說:「你呢?你是修士?抑或是輔祭?」,我給他赫了一跳!我已經脫下了白長衣,一個七老八十的人,還認得出我嗎?我只好老實回答。他還問了我的名字,可惜,當我們再次見面的時候,他已經忘記了。

我因為要負責,大部份教區禮儀的輔禮工作,所以與他見面的機會多了。在教區禮儀委員會,從十三樓遷往十樓的開幕禮當中,我問了他一個頗別的問題:「主教,從前國內很多神父和主教被捉去坐監,輔祭有沒有呢?」,他竟然說:「有!」。原來,他從前在廣州傳教的時候,也有一群年青的輔祭,不過到了非常時期,很多都不敢再輔彌撒,甚至不敢再回聖堂。有幾位堅持要輔禮的,公安到了,連他們也一同帶走,自始以後,主教再沒有見過他們。嘩!主教語出驚人!赫得我和在旁的一位輔祭兄弟魂飛魄散!我在想:「這是不是我們九七年之後的命運?」,最初我以為他在說笑,但我再想一想,主教說話時的神情非常嚴肅,一點也不輕浮,他似乎已經給了輔祭們最佳的忠告。

-793x1024.jpg)

我亦乘此機會問問他說:「主教,您准許輔祭去探望您,與您聊天嗎?」,「好!」,他很爽快地答說,他還吩咐了我,每次找他之前,必先致電約見。自此以後,我平均每個月都會看他一至兩次,與他談論信仰及教會有關的事,給他按摩,而他最喜歡按的是太陽穴。不過,我最想問,又不敢問的,卻是他二十年的牢獄生涯。有一兩次,我嘗試藉其他話題進入,可惜他只是略略帶過,不想詳細地說。我想,可能他不想再題及這段日子,亦可能他不想在輔祭的面前,談論太多負面的事,我不知道原因。

時光飛逝,我亦由一位美術正稿員,轉行做了電腦操作員,後來,又成為了電腦銷售員。這份工作的收入雖然很少,但是工作時間就非常好!令我有更多時間服務教會。週末及主日,隨了開會和探訪以外,我又會到大嶼山的隱修院去住上一兩天,與神父們一起工作。有時候,若我認識的老神父病倒在醫院裡,我會到病房去服侍他們──這就是我的輔祭生活!事實上,我喜歡為教會服務多過上班!

一天,我致電給鄧主教,在華仁書院裡接電話的人跟我說:「他今早進了醫院。」,我便問他,主教在那間醫院,那個病房,但他卻說:「我不知道!」。塌了電話以後,我的心非常不安,我跟自己說:「我必要到醫院去照顧他!」,我再致電到華仁,找到了苑神父,才得知他原來在嘉諾撒醫院裡的「深切治療室」。「深切治療室」?噢!我的天!他的情況必定非常嚴重!

在這段時期,我很關注神職人員的老化問題,因為身邊的好司祭,一個接著一個的離開我們,而年輕的一背,我對他們大部份人的祈望都不敢太高!我時常在隱修院裡跟大趙神父說笑說:「父親!將來您到了天國,先買一間屋等待我,再過多幾十年,我就會回到您的身邊,繼續服侍您!」。他亦常常會這樣回應我說:「我有了屋就不會再要你了!我會找過另一個兒子!」。通常,我亦會充滿自信地回答他說:「就算在天國這樣的地方,您也不會找到第二個像我一樣孝順神父的輔祭!」。接著,他便會拍打我的頭顱並說:「驕傲!」。

即日下午,我趕到了醫院,幸好主教已從「深切治療室」,調往了病房。我看見他拿著呼吸罩正在甜睡,樣子非常可愛!他實在是一位極可愛的老人家!我本來不想打擾他的,但他卻睜開了眼睛,指著我驚奇地說:「誰告訴了你我在這裡?」,我便跟他說笑說:「是天主告訴我的!」,他亦幽默地回應說:「天主跟你這麼好朋友?連這樣的事情都告訴你?」,我便問候他的情況,以求改變話題。但他卻不死心,又問我說:「究竟你怎樣知道的?」,看來,這個老人家真的非常囉唆!甚麼都要查根問到底!不過他始終是主教,我只好老實回答,令他安心。這樣,我陪伴著他直到晚上。原來他在學校裡被學生撞倒。我心想,一個八旬老翁,被勁力十足的少年撞倒,的確不是一件小事!而我就一向都不太贊成,他住在學校裡,因為這裡學生太多,常常走來走去,一個要用拐杖走路的老人,在這樣的地方出入,不被人撞倒才怪!我常常都有提醒他小心走路。而且每個週末,這裡都有「台拳道」訓練班,而我看見,他們的訓練地點,不在課室或禮堂之內,而是在露天的走廊上!主教和神父們回到宿舍的必經之路!所以我一直都很擔心,他總有一天會被「無敵飛腿」踢中!

晚上,我又致電給苑神父,想向他報告主教的情況,但當他聽見了我的聲音,便以不耐煩的語氣說:「有甚麼事呢?」,我說:「主教已經離開了『深切治療室』,現在精神很好,相信他很快便會出院!」。這樣我才明白,不是世上每一位神長都喜歡我的!這一刻,我終於找到一個,不喜歡我的神父了!原來輔祭報喜都會令神父不快!我從前也很愛這位老神父,我以為他會很疼我的!我還以為自己很快便會多一位父親!不過,自始以後,我就不敢再打擾他了。

接著的兩天,我因為需要上班,只能夠在午飯時間和晚上陪伴著他。幸好,這個星期內有一天是公眾假期,我才可以陪伴著他整個下午,直到晚上。

一天,有一位修女來探望他,他跟修女說:「這位青年很有我心,整天都在這裡陪著我。」。修女似乎對這句話感到困惑,便自言自語地說:「整天都在這裡?」,主教聽見了,便再補充說:「是的!整天都在這裡!」。修女卻噩然地回應他說:「怎可以整天都陪著您的!人家要上班的!」,可能修女以為他病得神智不清,胡言亂語!但其實這次他卻非常清醒,沒有說錯!

主日,我回到彌撒中心輔彌撒,當天做主祭的,不是翟父親,是孫父親。彌撒後我跟他說了這事,他卻跟我說:「我想不用你去,他的修會這麼多人,自會有人照顧他的。」,我卻無奈地回應他說:「這幾天以來,我只見過幾位修女和教友來探望他,但他自己修會的兄弟,我就還未見到。」。但是‧‧‧!我不敢說:「沒有」,因為我不是廿四小時都留守在病房裡,也許他們早上來了,我不知道。這樣,神父便鼓勵我說:「好吧!你去吧!有機會服侍主教很好!代我問候他吧。」。

午飯後我又到了醫院,一位慈幼會神父及一位教友,正站在床邊慰問主教,我不想打擾他們,便在走廊上念玫瑰經。稍後,那位神父跟那位姊妹一同出來,驚奇地,那位神父竟然主動走到我跟前並對我說:「鄧總主教明天出院了。」,我連忙感謝神父,又感謝天主。但我心裡始終有一個疑問,那位神父為甚麼會認識我呢?很可能主教老人家又跟他說了:「他整天都在這裡。」。後來,我才得知,當天那位樣子慈祥的老神父,就是著名的「張默石神父」──我現在參與的「在俗會」的神師。

看著他漸漸康復,我也心安理得。最初的兩天,他大小便都要我們幫忙,過後他已經可以下床行走。賴天主的助佑,進展的確良好。而我也是功成身退的時候了。

他出院之後,我們一直都保持聯絡。我很記得,有兩次我跟他通電話,我非常沒有禮貌,一開始便跟他開玩笑。當他拿起聽筒,我便立即說:「阿爺!」,然後聽聽他的反應,我以為他會說:「你找誰?」或許會說:「你是誰?」,不過兩次的結果都出人意表,他竟然說:「唔?是你嗎?你近來怎麼樣?」,我反過來感到疑惑,便問他說:「您老人家真的記得我嗎?」,他說:「怎會不記得!您是...。」自從這兩次之後,小輔祭不敢再考驗老主教的記憶力了!他雖然已經八十多歲,身體也不太好!但是,他不但可以透過電話,認得出你的聲音、說得出你的名字、還記得你做甚麼職務,的確厲害!

這樣地,又過了一段日子,我亦已經退役,不再為教區打理聯繫輔祭的事務,不再做委員會的委員,從此退隱江湖。這樣,我便有了更多時間,照顧他及其他年老的神父。在這段期間,陳子殷父親被指派到離島區,為三間聖堂做處理主任司鐸,直到本地的主教,正式委任另一位神父為止。我便陪伴著這位可愛慈祥的老神父,逢週末都在梅窩聖堂裡的神父宿舍度宿一宵,穿梭三個堂區祭獻天主。我還記得,我在這裡留下了我心愛的白水晶!因為我把它放了在枕頭底下,幫助自己睡眠,在最後的一次,我忘記了拿走,真的可惜!這樣地,逢週末及主日,我都完全奉獻給了天主,完全沒有私人空間。我還幫助了梅窩聖堂,訓練當時碩果僅存的兩位小輔祭。連續三四個星期,我想起了爺爺鄧主教,我便問神父說:「父親,這幾個星期以來,我都跟隨著您輔彌撒,但我很掛念鄧主教,下星期我可否暫停一次?去探望他呢?」,「好!去吧,我一個人做便可以了,探望主教很好!」,神父一口答應說。這樣,我又可以蹲在他的膝下,聽取他的教訓了。

我剛走進門口,還未及跟他打上招呼,他便急忙地詢問我說:「唔!我記得,你與陳子殷神父很熟的嗎?我撥電話給他,找了他兩天也找不到,你現在有沒有辦法?我有很急很急的事情,必要在今天內找到他的!」。我心裡的魔鬼又再作崇,不斷跟自己說:「又是變身做輔祭的時候了!今次是大好機會!給他展示實力!這件事不難解決!你胸有成竹...!你今次必可以逗他開心!」。我便對他說:「現在是三時正,他可能已經到了大澳聖堂,我可以為你致電他們試一試。」,可惜,神父還未到步。十五分鐘後我再嘗試,終於聽到了他的聲音,我把握著這個大好機會,給神父說笑說:「父親!阿爺找您!」,他不知所措,不停地說:「唔?甚麼?甚麼?」,我轉身過來,看見了主教的神情,看來真的非常心急,身體都在顫抖,這樣我便知道錯了,不應再玩下去,把電話交回了他。原來有位姓石的修女剛剛去世,留下了一筆遺產,並指定要為國內某處興建聖堂。而我最開心的,就是聽到他跟陳父親說:「是的,他很乖!他在我這裡。」,原來他們倆老,都把我看作是小孩子!我真幸福!他塌線以後,他便立即追問我說:「你為甚麼會這麼厲害!知道神父何時何地會在那裡?」。我便緊握著他的雙手,用我的前額,緊貼著他的前額對他說:「當然要厲害吧!我是您的輔祭!」,他似乎很不滿意這個答案,繼續追問。我又再故態復萌,跟他說:「是天主告訴我的!」,他又說:「天主跟你這麼好朋友?連這樣的事情都告訴你?究竟你是怎樣知道的!」這一次他說得非常嚴肅,我有點害怕,不敢再玩下去,唯有老實說出,我每個週末與神父一起的行程。真可惜!這一次又做不成先知!被精明的老主教,揭穿了這輔祭小子的小把戲!從前用來逗老神父開心的方法,似乎對他起不了作用!我得繼續努力,再想辦法令他開心。幸好,他最後也跟我說了:「你今天真的為我解決了一個大難題。」,聽到他這麼說,我倒算有點安慰。事後,我回想起了他的神情,我的心就有點內疚,我在心裡跟自己說:「我以後跟主教說話時不應再輕佻了!」。

每次我們分別的時候,他總會提醒我,一件很重要的事:「降福」!而我亦會以平安禮回報他,事實上,我真的希望他老人家得享平安!

有時候,他會到外地工作、開會,而我就一向都不太贊成,因為他年紀太大,身體又不太好,再乘長途飛機,遲早會出事。好幾次由陳父親陪伴著他,飛到地球的另一邊,一路上照顧他。可惜,陳神父跟他兩個都是老人家!一位六十多歲,一位八十多歲,我始終都放心不下。況且,他們來自不同的團體,各有自己的工作,不能常常都在一起。我實在很羨慕他們,他們實在情同父子!我就沒有這樣的機會,陪伴主教外出工作!只有陪伴神父到外地工作的經驗,希望將來會有吧!我在心裡妄想,其實我也算是非常幸福的一位,若陳父親真的把我看作是自己的兒子,我們就不是三代同堂嗎?爺爺是主教!父親是神父!自己又當輔祭,三代都服侍天主!這不是很完美的組合嗎?

有一次,我致電到華仁,那個接電話的人,說他到了美國,我當然會問,他太約何時回來,但答案卻出人意表!竟然是會留在美國長住,不會再回來!噢!我的天!也許我得努力賺錢!以後要到美國去探望他了!

一個主日的早上,我身體不適,眼睛疼痛,穩形眼鏡也蓋不上,所以遲了起床,沒有輔彌撒。這樣,我並沒有太多選擇,只好到華仁書院裡的聖依納爵小堂參與彌撒。彌撒完了,我走到聖堂外面的走廊懷緬過去,回味我跟善牧一起的日子。因為沒有蓋上眼鏡,眼睛就看不清楚。朦朧裡我看見了一個身材矮小的老人家,手按著牆,蹣跚地向我迎面走來,我走前了一些再看清楚,噢!我的天!原來是鄧主教來的!他先我開口說話:「唔?是你嗎?很久沒有見你的面了!」,幸好這個八十多歲的老人,記憶力沒用我們想像中這麼差!他還記得我!我連忙上前扶著他,道歉說:「對不起!對不起!他們說您到了美國,以後不會再回來,所以沒有致電給您,否則我必會常常來探望您的!」。我很內疚自己輕信小人流言!荒廢了很多光陰!這段期間,我應當好好服侍他的!他聽了以後,就很不滿地說道:「誰說的!我到美國去只是為了工作!做完就要回來!」。這一刻,我的心高興得不知道說甚麼才好!只知道應立即感謝天主!我連忙擁抱著他,問他說:「您真的還記得小輔祭嗎?」,他答說:「怎麼會不記得!」他還說出了我的名字!證明這個老人家非常清醒!他真的沒有忘記我!其實,我不應當常常問他這樣的問題,我實在不對!他有多疼我,我是知道的!我對他應當抱有信心。

我扶著他前往他的辦公室讓他坐下,我握著他的雙手對他說:「他們說您會在美國長住,不再回來香港,輔祭以為以後都不能再見您的面了。」。「胡說!為甚麼不回來!我是香港人來的!我死都要死在香港!我為甚麼不回來!」,他激動地說。在聖神的推動下,一個隱藏在嘴唇邊已久,但不敢問的問題,終於都說了出來:「您老人家不怕九七年嗎?您是共產黨的不受歡迎人物。」,他卻說:「怕甚麼?我現在這麼老,他們還可以對我作甚麼?」,我便躺在他的懷內,跟他說:「無論怎樣!輔祭都不會容許他們再傷害您的!」他卻擁抱著我,輕撫我的背安慰我說:「唔,不要怕,不要怕,有天主在這裡,甚麼也不用怕。」。

有一天,我們又通電話,他告訴我,他又將要前往美國工作,我便問他說:「您今次會不會回來的?」,他激動地回答道:「為甚麼不回來!我只為了工作,做完就要回來!」,我又說:「這麼勞動的事,以後可否讓給較年輕的神父?」,他卻教訓我說:「年青的神父也有自己的工作,不能隨便叫別人取替!我們每個人都有自己的十字架,正如你做輔祭的,也有你的職務!大家都逃不了!只要我一天還有氣息,我都要為天主工作!直到我斷氣為止!」,小輔祭深深謹記著老主教的訓勉!

這一段時期,我做了兼職教師,逢星期六的晚上,要到薄扶林聖安多尼堂,指導兩位慈幼會神父應用電腦。星期六下午,我三時左右到了華仁書院,希望在他上飛機以前,再見他一面。我到了停車場,看見了一男一女,扶著他從樓梯下來,像是要外出的樣子。我心裡想:「這個老人家可能忘記了我們的約會。」。我上前跟他們打了招呼,那位女士跟主教說:「你的朋友來了。」,主教便回應她說:「是的,他很乖的!常常都照顧我的!」,我很客氣地問他們:「你們要外出嗎?」,那位女士回答我說:「對不起,他說三時正有人來探望他,不過我們都是從外國回來的,明天便要飛走,所以非見他不可。我們正前往香港酒店喝下午茶,有少許公事要談,先生,相請不如偶遇,不如你也來吧!」,我本來不想打擾別人的會議,但我好像有了少許預感,若我今天不能跟他在一起的話,彷彿就再沒有機會似的,我不知道為甚麼會有這種感覺,真的很難解釋。而這位女士的邀請,亦很有誠意,我無法不予答應。我猜想,她必屬行政級的人員!聽他說話的技巧就可知道。

在車上,我幫助他更換了衣服,而這卻是最後一次。我們到了香港酒店的咖啡閣,一起品嘗雪糕,他們談到了有關「鄧以明基金」的事,我到了這一天才知道,有「鄧以明基金」這回事,我從來也沒有聽過。事實上,他老人家的事我知得很少,他很少在我面前,題及他的往事、他的工作,相反地,只有他詢問我,很關心我。不過,這樣不太重要,反正很多事情我都幫不了忙,我在教會中只觸摸到輔祭的層面,主教的事,我覺得知得愈少愈好!能夠認識一位主教,服侍他的起居飲食、大小便等已是輔祭的一大恩寵!較高層次的事?希望不要勞煩到我!

他險些被雪糕弄髒了衣服,幸好有我在他的身旁,照顧他,已經成為了我的職務範圍、我生活的一部份,我是很願意的。那位女士看見了我們這麼親密,便對主教說:「您好幸福!您的乾兒對您很好!」。她說完,我便立即抖正她的錯誤說:「不是乾兒!是乾孫!」,然後我便一手摟抱著他,問他說:「爺爺,是不是?」,他便猛烈地點頭說:「唔!乖孫!是的!是孫來的!」。感謝天主!他終於都笑了!平常他的樣子從來都很嚴肅,我用盡了各種方法,都未能逗他開心。從前用來逗老神父開心的技倆,在他身上都起不了作用!這回我終於成功了!我從未見過他這樣開心的!這的確是第一次!我真的要感謝天主!我終於都成功了!原來別無他法!一個擁抱,一個稱呼,就構成了快樂的根源。原來就是這麼簡單,我從前想得太複雜了!才沒有成功,上主的旨意確是奇妙!

論到了做他的兒子,我實在愧不敢當!必要一口拒絕!我認識了他只不過短短幾年,而最重要的,就是我只是一個卑微的小輔祭!更不是正式發願的輔祭!我根本沒有資格!認識他多年,而照顧他比我更多的司鐸,實在多的是!陳父親比我更有條件!輔祭都是做主教的「孫兒」比較好!能夠成為主教的孫兒,也算是輔祭的一大恩寵!我不敢再強求甚麼!

那位女士給了我一張名片,原來她是「明愛(倫敦)學院」的石博士。「博士」?在開始時我已經察覺到,她的來頭必定不少!我沒有猜錯!你們看!主教身邊這麼多名人異士,怪不得我們這些小輔祭,只能夠在聖堂內搬台搬凳!沒有機會協助主教的工作!甚麼基金?都是由博士級數的人物協助他算了吧!

可惜!真可惜!光陰似箭,我跟他老人家分別的時刻,終於來到了。因為我要到聖堂去跟兩位神父上課。我唯有拜託他們,替我好好照顧爺爺,替我送他回去。

我吻別了他,這是最後的吻別,臨行時我猶疑了一會,再看了他多一眼,欣賞他這一富可愛慈祥的面容。這一次亦是我們真正的分別,人總要遵從天主旨意,爺爺從前亦這樣的教訓過我。這是我最後一次服侍他了,但也是我們一起最快樂的一次,希望將來在天國裡,會有同樣的機會。

接著,我忘記了,是過了一個還是兩個星期,我又到了聖安多尼堂,跟兩位神父上課,我剛走進了門口,吳希義父親就立即跟我說:「鄧主教死了,你知道了嗎?」。「甚麼?」,我說。吳父親便慢慢地再說一片:「鄧主教死了,應當是星期四,他在美國死了。」。其實,神父第一次說的時候,我已經聽得很清楚,只是我霎時間未能接受這個事實,不知所措。事實上,我甚麼也做不了!若天主要把我們分開的話,我也沒有辦法!我不能擁抱著神父痛哭,一個人傷心已經夠了。

記得日本的一本著名漫畫《幽遊白書》故事裡的一個角色,一個美麗的小女孩名叫「牡丹」,她的工作,就是不斷往返人間與靈界之間,護送剛去世的亡靈,到靈界去接受審判。但願我能擔當牡丹的角色,親自護送主教的靈,到天主的台前,免他在途中受到傷害。可惜我不是天使!我只好在心裡默默祈禱說:「我的天主!我的天主!求求您不要讓我的爺爺做煉靈!讓他到天國去,回到您的身邊享福!若他從前犯過甚麼過錯,需要接受煉獄之苦,就求您把他的刑期,全都加在我的身上吧!由我一力承擔!好讓我將來要做煉靈的時候,連同我自己的,一併還給您吧!我寧願您把我投到地獄去!我也不願爺爺受苦!求求您吧!我最愛的天主!」。

其實,我應當感謝天主!因為他終於都可以放下沈重的工作,真正的安息了。二十年的牢獄之苦,已經夠他受了!而我能夠在他的晚年認識他、照顧他,也是天主的旨意,我不能夠祈求天主,讓我們永遠都在一起。我真正認識他的時候,他已經八十多歲,雖然只得短短幾年,但能夠陪著他,走完了他生命的最後一段路,已算是我的福分!我跟他總算有緣。事實上,他在我的心目中,早已成為了一位聖人。

回憶到這裡,我又再清醒過來,我重新提醒自己,是置身在一台彌撒當中。神父剛剛讀完了一封「不能寄出的信」,可惜我沒有聽到內容,我想必定會很感人。正如我剛才說過,跟他的感情比我深的人,由其是跟他合作過的司鐸,實在多的是!我很理解。我在他的生命中只是一個過客,將來教會編寫他的生平時,不會有我這個小角色包括在內。這一段感情,只有我們自己和天主知道。

領聖體後我跪下祈禱,希望天主大慈大悲,把我的心聲,轉達到他的耳邊:「爺爺!您知道嗎?我一直都等待著您回來,可以再次服侍您,因為您答應了我,您必定會回來的!您說過您要死在香港的!現在,您為甚麼一去不返?還要死在異鄉!拜祭您的機會也不願意給我?願您知道!小輔祭很愛您!願意一生都孝順您!願意做您的乖孫!做您身邊的小輔祭!與您一起服侍天主!將來,無論我有沒有機會加入修會,我都要延續您的精神!雖然我不知道,我會否像您一樣勇敢,面對考驗,面對迫害,但我會不斷祈求天主,直到祂賜我力量為止!」。

彌撒藉著「禮成詠」曲終人散,我走到了聖堂的正門仰望著天空,當天的天色不是太好。但爺爺可愛慈祥的面容,彷彿就好像帶著,我渴望見到的笑容,高掛在天上俯看著我,默默的給我降福。我便閉上眼睛,在心裡微笑著跟他說:「爺爺!您在天上建一座修院等我,很快!再過多幾十年,當我完成了輔祭應做的一切之後,我便會回到您的身邊,像小孩子一樣服侍您、親近您,像從前一樣!您要等我!主佑您老人家!」。

-完-

-2-703x1024.jpg)

-706x1024.jpg)

赤子豪情

-1024x713.jpg)